家賃収入で将来安心、節税効果抜群、空いている土地を有効活用などアパート経営を誘う言葉を多く目にする一方で、高リスクで儲からないという記事も多く見かけるようになりました。

今やサラリーマンが副業として経営するほど身近になったアパート経営ですが、デメリットの多さから成功する人は決して多くありません。

ここでは、アパート経営にデメリットが多いと言われる3つの理由について解説していきます。

不動産業界に精通した先生と一緒に、リスクを回避するための有効な対策についてもご紹介しますので是非参考にして下さい。

アパート経営は儲からないと最近よく聞きますが、実際のところどうなんでしょうか?

近年は賃貸の供給過多が進んでいますので、経営が上手くいかない人が多くいるかもしれません。

特にアパート経営はマンション経営に比べてもデメリットが多いと言われていて、始めやすさの割には成功例の少なさが目立ちます。

今回はアパート経営のリスクを詳しくご紹介しますので、アパート経営を検討している方には是非チェックして頂き、知識として備えておいてほしいと思います。

アパート経営の基礎知識

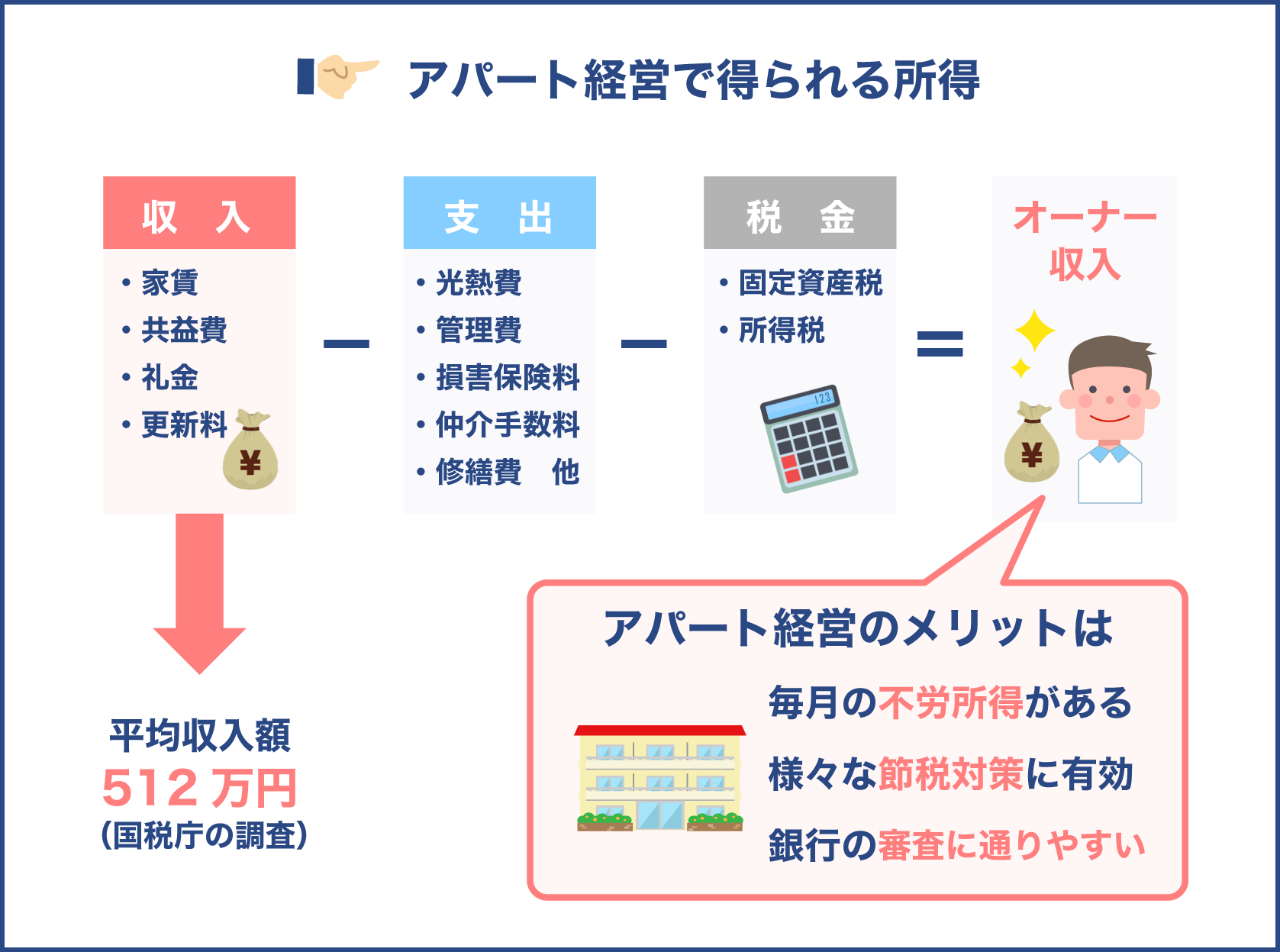

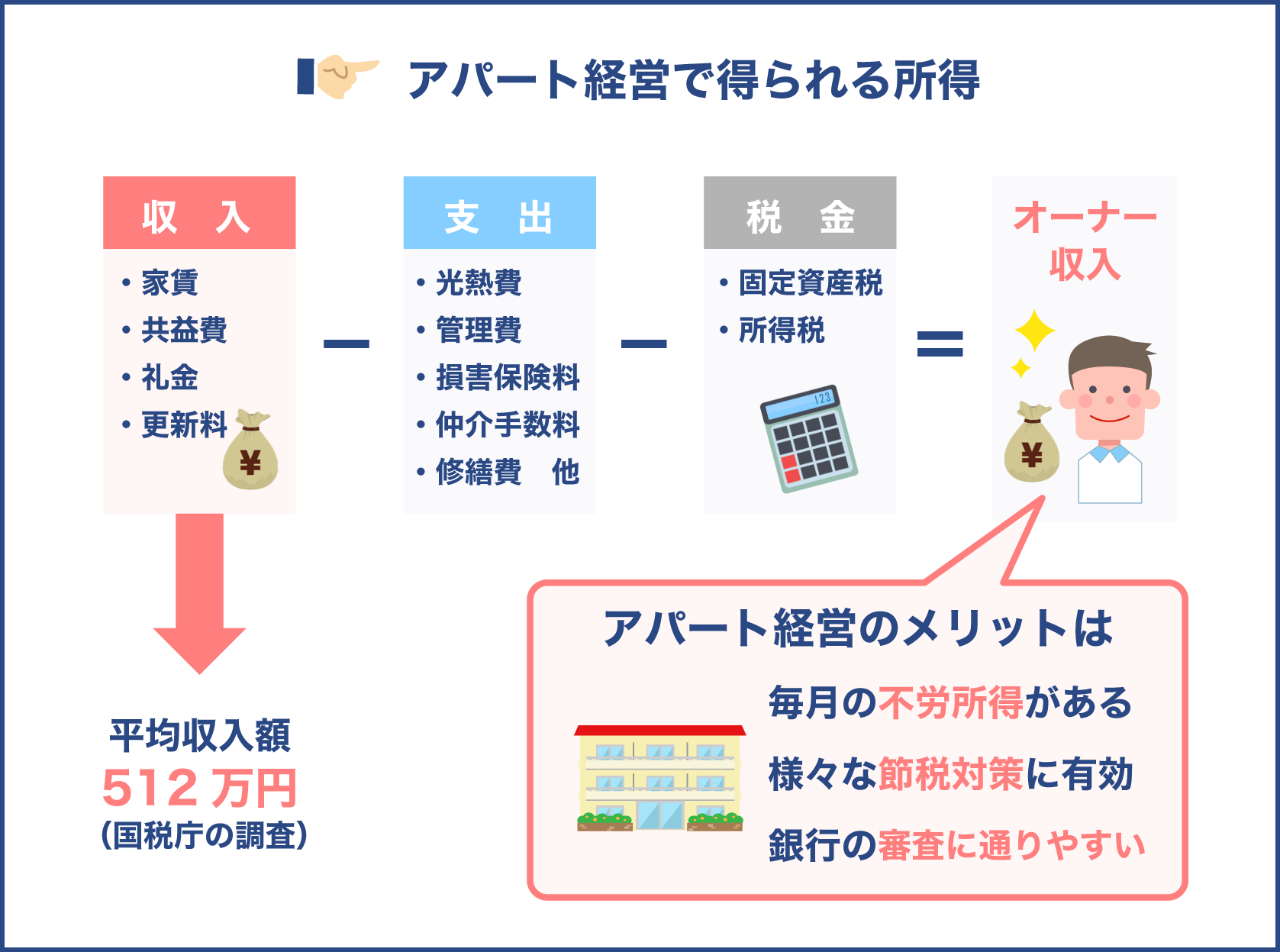

アパート経営とは、所有するアパートの部屋を貸して家賃収入を得ることです。

不動産投資として最もポピュラーなものとして知られており、戸数に応じた収入を得られ、固定資産税や相続税などの軽減措置が期待できるとして支持を集めています。

ローンを借り入れできればその債務を返済しながら経営できることもあり、サラリーマンの副業としても人気があります。

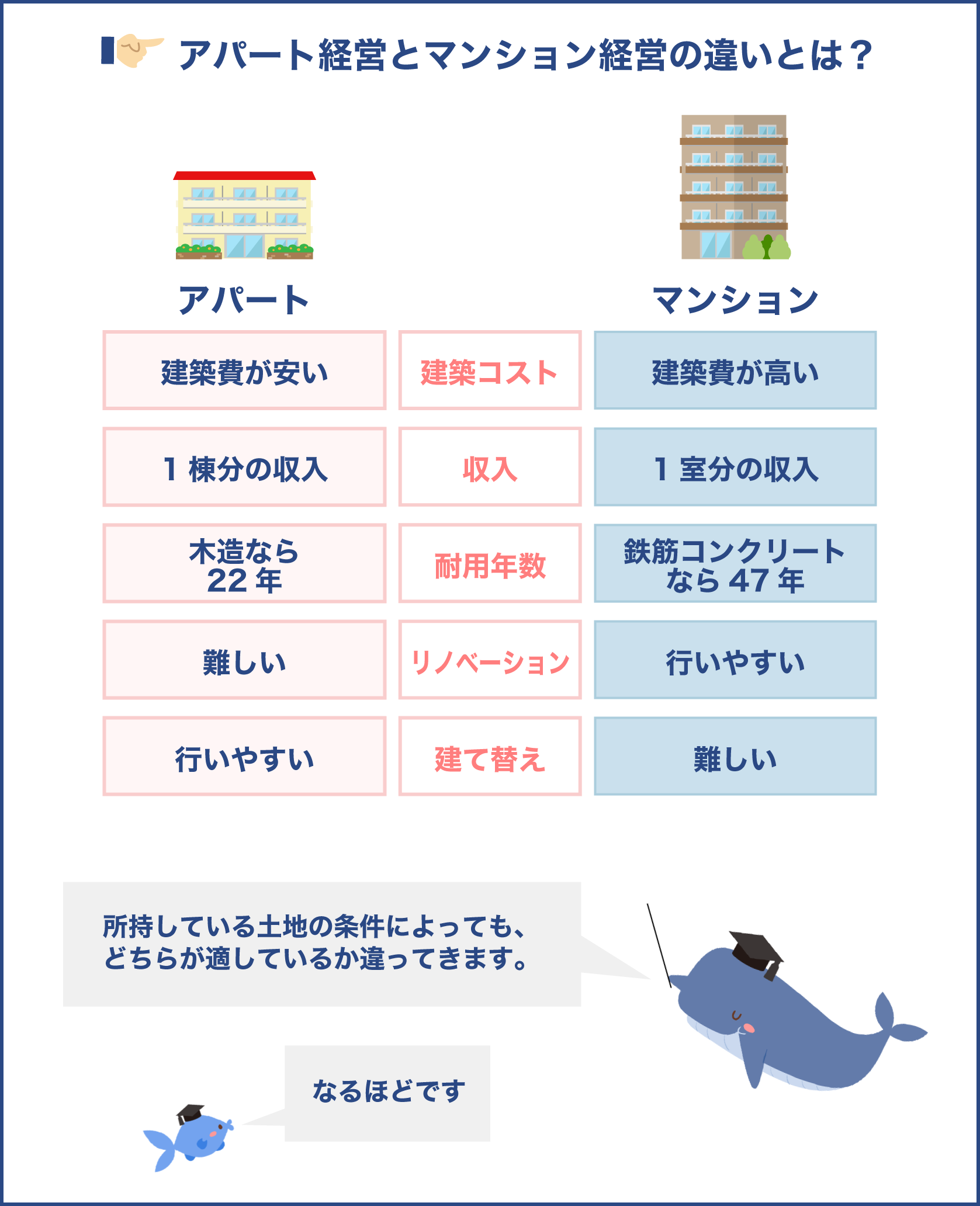

マンション経営との違い

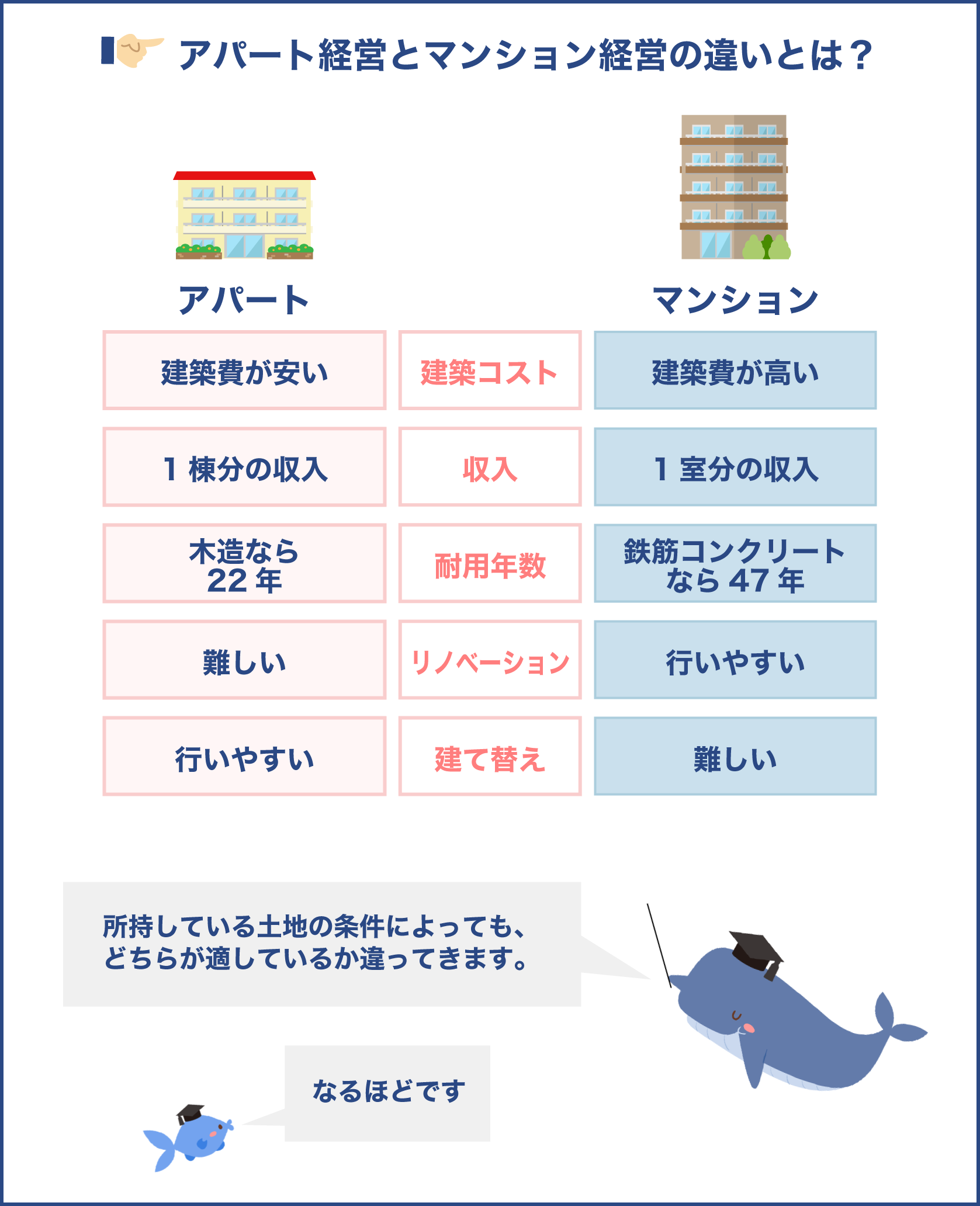

アパート経営とマンション経営の違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | アパート経営 | マンション経営 |

|---|---|---|

| 建てやすさ | ○ | × |

| 希少性 | × | ○ |

| 収入 | ○ | ○ |

| 耐用年数 | × | ○ |

| セキュリティ | × | ○ |

| 管理のしやすさ | ○ | × |

| リノベーションのしやすさ | × | ○ |

| 建て替えやすさ | ○ | × |

| 空室のリスク | △ | ○ |

| 家賃の下落リスク | △ | ○ |

| 節税効果 | △ | ○ |

建てやすさ・希少性

アパートはそもそも、建てやすさが魅力的です。

マンションのように高層階でないため、立地条件さえ合えば建てることができます。

しかし逆に言えば希少性に欠けるということで、供給過多になりやすいということでもあります。

収入

マンション経営では一棟ではなく一室を所有するのが一般的なのに対し、アパート経営は一棟を所有します。

物件収入は投資額に比例するところもありますので、家賃収入では戸数の多いアパート経営の方が多いといえるでしょう。

耐用年数

耐用年数に関しては、以下の表を参考にしましょう。

| 躯体構造 | 耐用年数 |

|---|---|

| 木造 | 22年 |

| 鉄骨厚3ミリ以下 | 19年 |

| 鉄骨厚3~4ミリ以下 | 27年 |

| 鉄骨厚4ミリ超 | 34年 |

| 鉄筋コンクリート | 47年 |

一般的な木造アパートなら22年、マンションなら47年の耐用年数となりますから、マンションの方がおよそ2倍もの耐用性があります。

木造アパートだと22年しか持たないのですか?

いえいえ、耐用年数は建物の寿命のことではありませんよ。

厳密には法定耐用年数のことで、資産として扱われるものに対して定められている経済的耐用年数のことになります。

耐用年数が経過するごとに資産価値が落ちていく、つまり減価償却費が低下していくという考え方です。

耐用年数が過ぎるとローンの申し込みが難しくなったり、耐用年数を維持するために大規模修繕が必要になったりするので覚えておきましょう。

セキュリティ

賃貸物件のセキュリティで重要視されるのがオートロックですが、アパートの設備として備わってるところは多くありません。

また廊下が外部に開放されている物件が多いため、オートロックが当たり前になっているマンションと比べると劣ることが多いでしょう。

管理のしやすさ

所有する戸数にもよりますが、一戸当たりの管理数はアパートの方が安く、また管理も行いやすいです。

維持や管理は、共有部分の充実度が高いマンションの方が費用が高いとされています。

エレベーターの電気代やメンテナンス費、受水槽や給水ポンプの設置維持費、管理人の人件費がかかるからです。

リノベーションのしやすさ

修繕に関してはコンクリート造のマンションが行いやすいです。

築年数の経過による修繕で行われるリノベーションは、中の壁を壊して行うことが多いため、コンクリート造の方が大胆な変更も可能です。

木造で作られるアパートですと柱の本数が多いため、模様替え程度しか出来ません。

建て替えやすさ

建て替えのしやすさに関しては規模の小さいアパートの方が良いでしょう。

鉄筋よりも解体費用が安く、また全体の戸数も少ないため、立ち退きも比較的スムーズに進みます。

空室のリスク、家賃の下落リスク、節税効果については、事項で詳しく解説します。

アパート経営に向いている人

アパート経営に向いているのは、アパートしか建てられない土地を所有している人です。

アパートしか建てられない土地とは、土地の規制上マンションが建設できない土地、あるいはマンションを建設するには小さすぎる土地です。

つまり、その土地にマンションを建設できる条件が整っているのであれば、アパート経営ではなくマンション経営をした方が良いということになります。

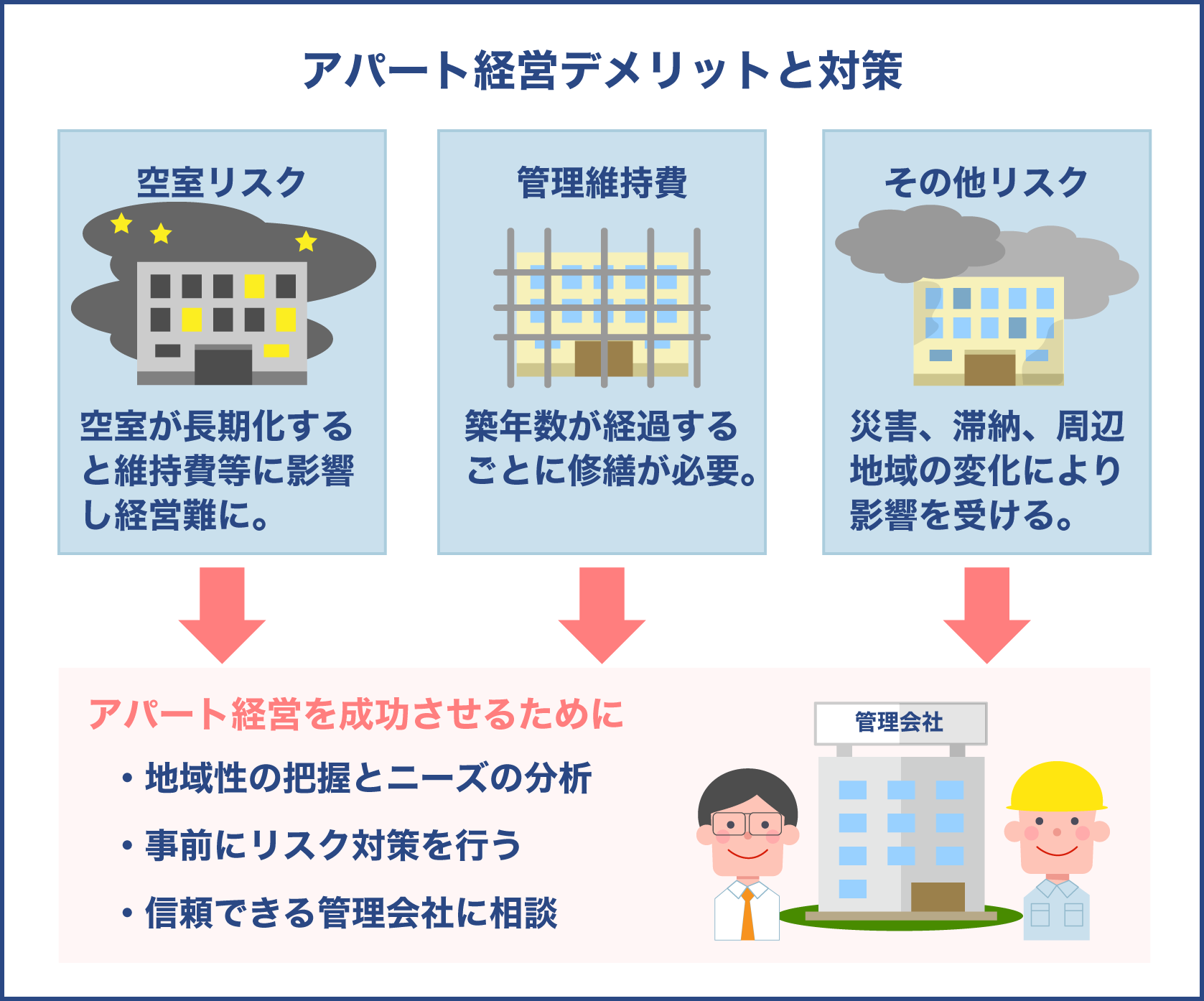

アパート経営はデメリットが多いと言われる3つの理由

アパート経営による不動産投資は、以前に比べてとても身近なものになりました。

退職金を運用して始めたり、サラリーマンが副業として始めたりと、もともと不動産を持っていなかった人でも始められるハードルの低さが魅力でもあります

しかし、アパート経営が成功して資産が増えた、事業を拡大したなどという成功例を聞くことはそう多くありません。

失敗する人が一定数存在していて、そういった人たちはアパート経営が高リスクであることを知らなかった可能性があります。

ここからはアパート経営について知っておきたいデメリットについて詳しく解説していきます。

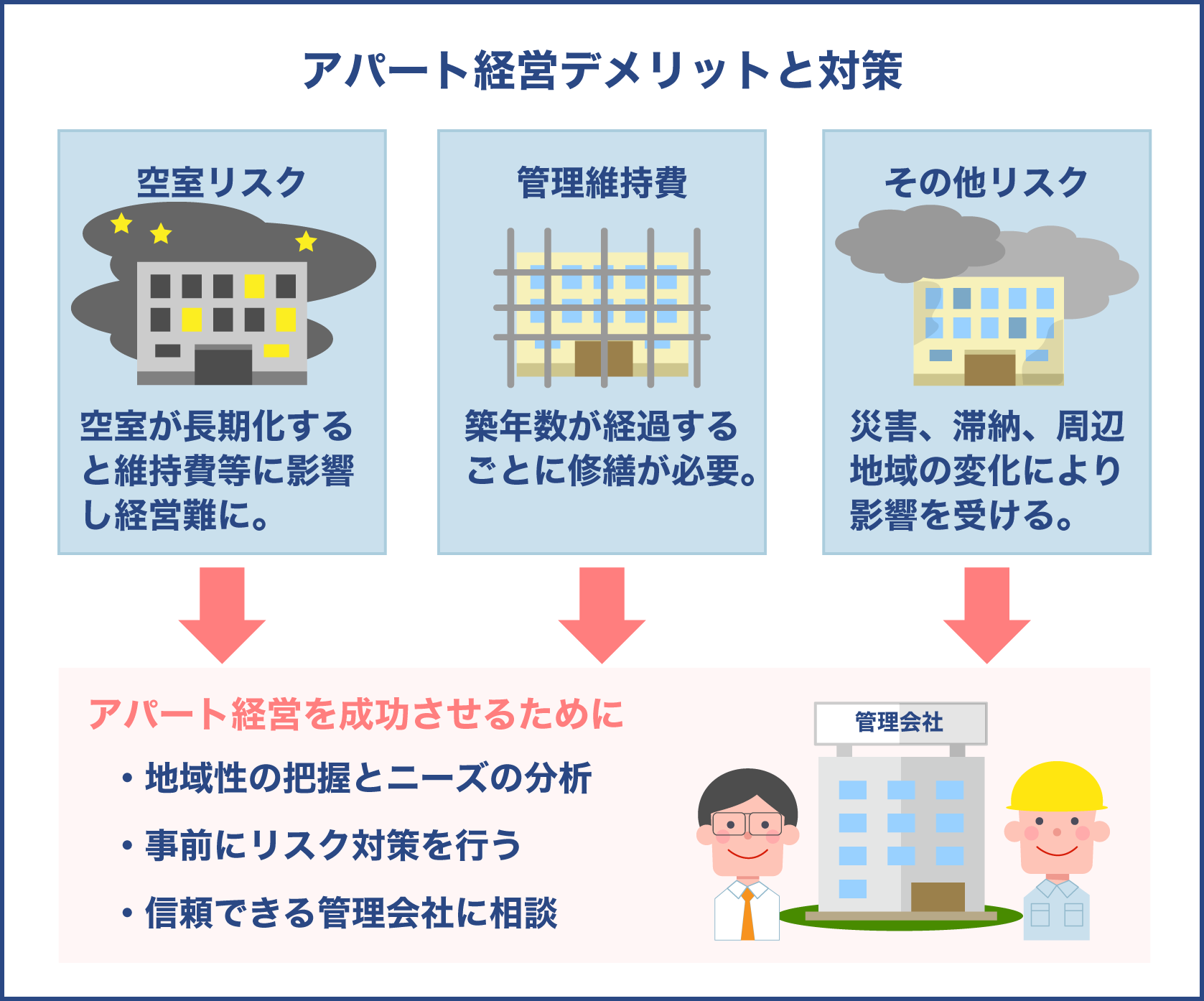

アパート経営デメリット①空室が増えると経営が苦しくなる

空室はアパート経営の成功に直結する問題です。

アパート経営は入居者からの家賃収入によって成り立っています。

もし空室がでれば収入自体が減ってしまうにも関わらず、その中からローン返済に加えて管理維持費や修繕費用を払っていかなければなりません。

例として以下の条件でアパートを購入したとしましょう。

| 借入額 | 1億円/金利2%/25年返済 |

|---|---|

| 部屋数 | 14戸/1K |

| 家賃 | 5万円/一戸 |

| 家賃収入 | 70万円/月(満室の場合) |

このような条件ですと、月々の返済額はおよそ45万円となります。

アパート経営では他にも修繕費や維持管理費、管理手数料がかかり、満室時の家賃の10%程を占めます。

つまり、家賃収入70万円‐ローン返済45万円‐その他諸費用7万円=18万円が手元に残る計算です。

仮に空室が3戸出たとすると手元には3万円しか残らず、4戸空室がでたら2万円の赤字となってしまいます。

簡易な計算ではありますが、空室が如何にリスクであるかがお分かりいただけたでしょう。

アパート経営では空室が出ないように、また空室が出た場合にすぐに埋める努力が必要です。

全国的に空き家問題が深刻化していますが、実はこの問題はアパート経営にも通じます。

アパートは今、過剰供給の状態にあると言われており、空室率は三大都市圏も拡大しつつあります。

近年、持ち家戸建ての着工戸数は30万戸を切る水準で低迷し続けていますが、アパートをはじめとする貸家の着工戸数はおよそ10年の間に5割以上増加していると言われています。

アパートの増加には次のような背景があると考えられます。

- 都心を中心に単身世帯が増加している

- 書籍やメディアによって不動産投資が一般に浸透した

- 金利低下に苦しんだ銀行による融資の活発化

- 相続税が強化された

今現在アパートが供給過多にあるのは、これらが経営を後押ししたことが要因とも言えるでしょう。

そして供給過多になったアパートは、需要の変化によって更に空室が目立つようになってきました。

人口減少による借り手の減少と大学や工場などの移転回帰

空室をつくる大きな要因の一つと言われているのが人口減少による借り手の減少、大学や工場などの移転回帰です。

ご存知の通り、国内の人口減少は著しく、2050年を過ぎる頃には一億人を割り込むとも言われています。

少子高齢化も進むと予想されていることから、世帯数の減少も見込まれるでしょう。

持ち家戸建て着工数が減っていますが、それが単純に賃貸需要に流れ込んでいるわけではありません。

根本的に借り手が減少しいていることが、今後の空室率を加速させていくでしょう。

大学や工場周辺には、利用者の入居需要を見込んでたくさんのアパートが建設されてきました。

物件の多くはワンルーム、バストイレ一体型など単身者をターゲットにしたものばかりです。

しかし文部科学省が大学間の連携や統合がしやすい体制づくりの強化を始めたことで、都心部への移転を決める大学が多くなりました。

より多くの学生を呼び込むため、学生にとって魅力あるキャンパスにする観点からも、そういった動きが強まっているのです。

企業においては事業規模縮小のため、地方都市にある大きな工場の閉鎖が相次いでいます。

需要を見込んでいたアパートは空室を埋めようと努力しますが、そもそも立地条件があまりよくないため、家賃を最低ラインまで下げても入居者が決まりません。

大学や工場からの利用者を目的に経営をしてきたオーナーは空室率の増加によって大変な損失を受けていると考えられます。

大学や工場の移転回帰に限定して説明しましたが、これは今後地域関係なく起こり得る現象だと考えられます。

国内で都心一極集中が起こっているように、あらゆる地域で人口の偏りが生じます。

人口が集中するエリアには入居効率の高いマンションが建設されるため、アパートの空室問題は深刻になっていくかもしれません。

アパート経営の良さである地域依存性こそが、経営のリスクになっていくでしょう。

空室が多くなって経営が厳しくなったアパートはどうなるんでしょう。

基本的にローンの返済が厳しくなったり支出の方が多くなった場合は、売却することが多いです。

しかし空室が目立ち、尚且つ築年数が古いとなると買い手が見つからず売却自体が厳しくなるかもしれません。

資金繰りが出来れば建て替えする方法もありますが、最悪の場合取り壊しということも。

そうならないためにも空室をつくらない努力が必要です。

アパート経営デメリット②築年数が経過するごとに管理維持費用がかかる

アパートの経営は、最初上手くいったからと言ってその後もずっと黒字が続くとは限りません。

空室が増えたり、築年数が経過するごとに管理や設備メンテナンスにかかる費用が増えていくためです。

築年数が経過した物件はその状況に応じて家賃を引き下げなければなりません。

そうしなければ空室に繋がってしまうからです。

しかし、家賃を大きく下げれば家賃収入が減ってしまい、ローンの返済にも影響を及ぼします。

築年数が経過しても資産価値を落とさないためには、こまめな修繕と設備の入れ替えが必要です。

オーナーには壊れたものを修繕する事後保全と故障を未然に防ぐ予防保全、この二つの修繕義務が生じます

例えばエアコン、給湯器、外壁の塗り替えなどその管理は様々あります。

以下の表は、アパート経営における大規模修繕費の修繕個所を一覧にしたものです。

| 修繕箇所 | 費用目安 | 修繕が必要になる年数の目安 |

|---|---|---|

| 屋上・屋根の防水工事 | 1万円/1㎡ | 10年 |

| ベランダの防水工事 | 7000円/1㎡ | 10~15年 |

| 外壁改修工事 | 1~3万円/1㎡ | 10~15年 |

| 給水ポンプ交換 | 70~150万円(工賃込) | 15~20年 |

| 給湯器・エアコン交換 | 10万円(工賃込)/一台 | 10~15年 |

| 鉄製部品の防錆工事 | 4000円/1㎡ | 5年 |

アパートの規模にもよりますが、外壁を塗り替えるなら200万円以上はかかりますし、給湯器やエアコンの設備を新しくするとなると一台当たり10万円はかかるでしょう。

これら修繕は築年数が経過するごとに必要になり、その度に大きな額の支出をしなければなりません。

資産価値を一定に保つための修繕にかかる費用は一戸当たり170万円、一棟十戸であれば1700万円が必要になると言われています。

修繕費にかかる費用はこれだけではありません。

利用者の入退去時には原状回復を目的としたメンテナンスを行う必要があります。

以下の表は、アパート経営における入退去時のメンテナンスの費用を一覧にしたものです。

| 修繕箇所 | 費用目安 |

|---|---|

| クロス張替え | 4~6万円/一戸 |

| クッションフロア張替え | 4~5万円/一戸 |

| 網戸・障子・襖の張替え | 1~5万円/一戸 |

| ハウスクリーニング | 1Kで15000円~、4LDKで70000円~ |

大規模修繕ほど大掛かりなものにはなりませんが、これらのメンテナンスを怠ると空室に直結するため、重要な修繕となります。

多額の修繕費をかけて資産価値を維持するのも、空室率の増加による収益低下も、どちらも大きな損失に繋がることがわかります。

つまり、アパートは長く所有するほど損失リスクが大きくなるのです。

その理由を以下にまとめました。

- 建物の老朽化による資産価値の低下、家賃収入の減少

- 大規模修繕に多額の費用がかかる

- 減価償却期間が終わると所得税が高くなる

アパート経営では、築年数が経過するほどあらゆるリスクが高まることを覚えておかなければなりません

アパート経営デメリット③ローンの返済額に経営が圧迫される

投資には様々なリスクが伴いますが、アパート経営ですと次のようなリスクが生じると考えられます。

- 空室リスク

- 老朽化リスク

- 自然災害リスク

- 入居者間トラブルリスク

- 周辺環境の変化によるリスク

- 家賃滞納リスク

このようなリスクはほとんどが金銭的な問題へと発展し、やがて経営を圧迫することになります。

アパート建設にかかる費用は、木造一部屋当たり約400~500万円とされています。

10戸のアパートを建てるとするなら総額はおよそ5000万円。

アパート経営オーナーのほとんどは、建設費用を含めた初期費用をローンの借り入れをして用意します。

一般的には物件価格に対して20%から30%の自己資金を用意した方が良いと言われていますが、中には全額フルローンで借り入れする人もいます。

そうなると上記で示したリスクに対面した時、家賃収入だけでは賄えず赤字経営へと転落してしまうのです。

そのため、様々なリスクに対応できるようキャッシュフローを確保しておかなければなりません。

次のようなことも経営を圧迫させる要因となります。

- 情報量の不足

- 目先の利益に囚われる

- 金利上昇と減価償却費の減少

情報量の不足

アパート経営を見知らぬ土地、住み慣れない街でする方もいらっしゃいます。

この場合、その地域の情報が不足していることが原因で経営が上手くいかなくなることがあります。

地域によっては駅中心部よりも郊外の方が賃貸需要が高い、転勤族が多いために人事異動シーズンで一気に空室がでるなどといった特性があります。

これらの情報を把握していなければ、ニーズに合った経営が出来ません。

それはやがて空室へとつながり、ローンの返済が困難な状況へとつながっていきます。

目先の利益に囚われる

賃貸物件の一括借上げや家賃保証などの魅力的な条件が揃っているサブリース契約。

8割近い賃料が保証されれば安定した経営が出来ると思ってしまいますが、サブリース契約で大きな損失を被る人も少なくありません

その原因は築年数の経過によって家賃を下げざるを得なくなるからです。

サブリース契約の多くは契約時の賃料を基準にしてローンの返済額を決めるため、賃料が下がると返済に回せる金額が減り、最終的に返済できなくなるのです。

一見オーナーにとって良い条件に見えるサブリース契約ですが、契約時の内容には十分注意しなければなりません。

金利上昇と減価償却費の減少

超低金利時代が続いていますがこの時代ももうすぐ終わり、これからは金利が上昇していくのではないかと言われています。

変動金利の場合金利が上昇すれば支払額が増えますから、キャッシュフローが無ければ金利のブレに対応できず返済が苦しくなるかもしれません。

アパート経営のメリットの一つとして挙げられる節税効果ですが、これは前項目でお伝えした耐用年数がカギとなります。

木造アパートは建築から22年間は減価償却費が発生し、節税効果を得られますが、15年を過ぎると減価償却費が減少し、22年を過ぎると無くなってしまうため、節税効果を得られなくなってしまうのです。

築年数が経過する→空室率が上がる→修繕費がかさむ→減価償却費が発生しない→減った収入の中から元本返済をする=キャッシュフローが悪くなる。

こういったリスクによっても経営が苦しくなってしまうのです。

経営を始める以前に甘い収支計画を立ててしまえば、これらのリスクを回避することは難しいでしょう。

リスクを回避するための対策とは?

アパート経営のデメリットに対応できず、経営から手を引いた人は少なくありません。

但し、これらのデメリットがあるからと言って誰しも失敗するわけではなく、対策を講じればリスクを回避することは可能です。

ここからは、アパート経営のリスクを回避するための対策法について詳しく解説します。

アパート経営は立地が命!

空室リスクはアパート経営最大のリスクです。

逆に言えば、立地が良くて空室がでなければアパート経営は成功します。

賃貸物件の過剰供給により借り手市場と言われている今、優先的に検討してもらえる立地にアパートを所有することが最重要課題です。

空室リスクを回避するために、次のような立地でアパート経営を行いましょう。

- 駅から徒歩10分以内で複数路線を利用できる

- コンビニ・銀行・病院などが周辺にある

- 騒音が少なく治安が良い

このような立地条件はアパート経営の基本です。

但し、リスクに対する対策としてはまだ不十分です。

次のような立地条件に気を付けると、より有効な対策となります。

- エリア内に競合相手となるようなマンションがない

- 大型施設に依存しない

エリア内に競合相手となるようなマンションがない

駅が近く利便性が良い場所となると、そこには多くのマンションが乱立していてもおかしくありません。

アパートと同じ家賃帯のマンションが並ぶ中で、あえてアパートを選んで入居する人は少ないでしょう。

アパート同士であれば間取りや家賃で差別化を図れますが、遮音性や設備などの機能面、セキュリティ面に優れているマンションがあればそちらにどうしても目が行くもの。

築年数の経過による建物の老朽化についてもアパートの方が進みが早いため、将来的に家賃を下げたとしても入居率を維持するのは難しいでしょう。

こういった理由から、立地条件が良い場所であってもマンションが立ち並ぶエリアは避けた方が空室対策には有効といえるのです。

大型施設に依存しない

駅周辺の資産価値は減少しにくく、長期的に一定の利用者数を見込めるでしょう。

しかし、特定の施設に依存したアパート経営は空室のリスクが高まります。

ショッピングセンターや工場、学校などの施設は撤退や移転のリスクがあります。

集中的な需要は見込めますが、将来的にそれが維持できる可能性は低く、場合によっては物件資産価値がほとんどなくなるかもしれません。

学校もショッピングセンターも近くて暮らしやすいといった総合的な利便性を重要視し、特定の施設に依存した経営は避けた方が良いでしょう。

アパート経営は出口戦略が重要!

アパート経営では、経営計画を作成する時点で出口戦略を考えておくことが大切です。

なぜなら、アパート経営は一生続けられるものではないからです。

儲かるときに売れば恩恵を最大限受けられますが、儲からない時に売るとコツコツ貯めた家賃収入が一瞬で相殺されてしまうかもしれません。

売却で損をしないためにも、出口戦略をゴールに定めて計画とシミュレーションをしましょう。

不動産投資の出口戦略は一般的に以下の2つに分けられます。

- 長期で物件を保有してインカムゲインを手に入れる

- 投資金額を早めに回収してアパートを売却する

アパート経営のリスクを回避するためには、長期間の保有でインカムゲインを狙いつつ、築15年を目安に売却するという出口戦略を目指すと良いでしょう。

長期的な保有を目指すのは、譲渡所得税が関係しています。

譲渡所得税率は物件所有期間5年を目安に、長期所有と短期所有に分けられます。

短期所有の場合の譲渡税率は長期所有税率のおよそ2倍とされているため、なるべく長期で所有した方が良いのです。

しかし、長期的に安定したインカムゲインを手に入れるためには、適正な修繕とこまめなメンテナンスが欠かせません。

入居者に満足してもらえるアパートであることが大前提だからです。

但し、老朽化への対策費の増加も懸念されるため、売却するという選択が必要になります。

アパートの大規模修繕は10~15年のスパンで行われることが多く、減価償却期間もおよそ15年で減少します。

そのため、15年を売却時期の目安と考えておくと良いでしょう。

もっとも、理想通りの出口戦略を描くためには物件の立地条件が重要ですから、物件選びは慎重に行いましょう。

アパート経営は事業であることを心得よう!

アパート経営は家賃収入で不労所得が得られるといいますが、誰しも簡単にそうなるわけではありません。

甘い計画、見通しの悪い計画を立てていれば、その綻びはいつか必ず経営に暗い影を落とします。

アパート経営は事業だと心得て、管理、運営、出口戦略の全てをシミュレーションして事業計画を立てることが大切です。

事業計画の中でも特に気を付けたいのが収支プランです。

収支プランは不動産会社や建築会社など仲介する業者が作成するのが一般的です。

しかしこれはアパートの販売用のツールであり、それと同じに進む可能性は低いと想定されます。

業者によっては賃料が30年間一律のまま、入居率も100%、ローン金利も30年間変動なしという想定を元に作成している場合もあります。

このようなアパート経営が行われることはまずありえませんので、収支計画はオーナー自身が十分に確認することが大切です。

収支プランを確認する際には、次の項目に気を付けると良いでしょう。

- ローンの金利

- 管理委託料

- 空室率

- 修繕

- 家賃の下落率

見落としている項目はないか?

収支プランを作成するとき、ローンの金利や管理委託料の項目を見落としてしまいがちです。

ローンの返済金が支払われていても、金利分が経費で落とされているのを見落としていることがよくあります。

管理委託料に関しても賃料から差し引かれる場合が多いので覚えておきましょう。

甘くなりがちな項目に注意!

家賃の下落率やローンの金利、空室率、修繕費に関しては、甘い試算にならないよう気を付けなければなりません。

ここの試算が甘いと、築年数が経過したときに赤字経営に陥る可能性が高くなります。

特に金利に関しては現在のマイナス金利から上昇していくことも十分考えられるため、多少厳しい試算が必要といえます。

収支プランの見直しは定期的に!

収支プランは経営中にも定期的な見直しをしましょう。

人口の減少や周辺環境の変化、賃貸需要の供給過多など、計画当初には想定していなかった変化が起こることも十分考えられます。

安定した経営を維持するためには定期的に収支プランを見直し、変化に柔軟に対応していかなければなりません。

経営者として経済状況にはアンテナを高くし、シビアな視点で運営していくことが大切です。

アパート経営を成功させるには複数社に相談を!

経営に関するノウハウや情報収集、無理のない範囲での資金計画などアパートを経営するにあたってオーナー自身が習得するべきものも沢山あります。

しかしながら、マーケティングに基づいた事業計画を立てるには強力なサポーターが必要です。

最適な立地を決めるのも、出口戦略を見つけるのも、事業計画を立てることも、オーナー1人では全て完璧にこなすことは難しいでしょう。

そのため、アパート経営を目指すオーナーは不動産会社や建築会社などに相談し、仲介依頼を行います。

そこで大切なのは、初めから一社に絞って計画をしないことです。

アパート経営に成功している人たちを見ると、契約を結ぶまでに複数社に相談し、検討しているという共通点があります。

業者によって得意とする分野、エリア、料金形態などが異なりますし、オーナーとの相性の良し悪しもあるでしょう。

オーナーの目指す経営計画に違いプランを提出してくれるところ、また信頼できる営業スタッフがいるところを見つけることが大切です。

アパート経営で成功するには、万全の準備が大切ですね!

ここまでご説明したリスクやデメリットは、アパート経営に限ったことではありません。

多かれ少なかれ、土地活用にはこのようなリスクが伴います。

リスクを把握して対策を講じればクリアできますから、しっかり備えておきましょう!

まとめ

ここまで、アパート経営にデメリットが多いと言われる3つの理由と、リスクを回避するための対策法について解説してきました。

アパート経営の3大デメリットは空室リスク・老朽化リスク・ローン返済リスクです。

人口減少や世間の流れの変化、更に賃貸需要の供給過多によって、アパート経営のリスクが際立ってきました。

様々なリスクは経営に影響を及ぼし、やがてオーナーに大きな損失を与えることになるかもしれません。

しかしリスクの内容を十分理解し、対策をとれば回避できるものです。

こちらでご紹介した対策を参考に、事業計画を立てる段階でリスク対策を講じましょう。