中古住宅を買いたいと思っているけど、新築と違ってどのようなポイント見極めれば良いのか不安に感じています…。

中古住宅でも優良物件に出会えたら、満足のいく家を手に入れられます。

この記事では、中古住宅の購入前に知っておくべきポイントや注意点を紹介しています。是非、参考にしてください。

優良な中古住宅の見つけ方のコツ

そもそも中古住宅とは、「過去に誰かが住んだことのある家」のことを言います。

居住期間が1ヶ月だったとしても中古住宅になります。

最近は、中古住宅が人気を集めていますが、その理由は、リフォームをすることで新築より費用を抑えて自分の好みの家作りができるからです。

ただし、条件によっては新築より中古住宅のリフォーム代が高くなることもあります。

中古住宅の築年数がかなり古い場合、耐震補強などの大がかりな工事をする必要があります。

そのため、中古住宅を購入する際には、全体的にかかる費用を考えてから判断しましょう。

次に、優良な中古住宅の見つけ方のコツを紹介していきます。

中古の家の見つけ方のコツ

中古住宅は新築に比べて、物件の数が沢山あります。

したがって、優良な中古住宅を探すのは膨大な時間と手間がかかってくるというもの。

中古住宅を効率良く見つけるコツを知っておくことが重要です。

見つけ方のコツをそれぞれ解説していきます。

妥協できないポイント挙げておく

優良な中古住宅を見つけるためには、最初に妥協できないポイント挙げておくことです。

中古住宅を買うときに妥協できないポイントと、折れても良いポイントを分けておくことで、悩んだ際にスムーズに決断しやすくなります。

また、妥協できない条件があればあるほど、物件を選ぶ範囲が狭まります。

自分の希望に合う物件が早く見つかると良いのですが、見つからない場合、検索している時間がかなりかかってしまうでしょう。

妥協できないポイントで多く見られるのが「築年数」ですが、築年数が古かったとしても、リフォームをすることで内装はもちろん、外装も新築のようにできます。

妥協しても良いポイントを増やすことで、探す物件の範囲も広がり、優良物件に出会えるチャンスも増えていきます。

ポータルサイトを利用する

中古住宅を見つけるには、不動産ポータルサイトを利用することをおすすめします。

自分の住みたい希望地の相場を知ることができ、他のエリアも検索できるので、自分の希望の物件と色々比べられます。

ポータルサイトも様々あるので、いくつか利用して検討してみましょう。

不動産会社に聞いてみる

希望の地域にある不動産会社へ直接足を運んで、話を聞きに行くことも大切です。

何故なら、インターネットでは出回っていない、そのエリアの優良情報を持っていることがあるからです。

優良物件がインターネットで公開されないの理由

| 理由 | 内容 |

| 売主の考え | 隣人や知人に知られずに売りたい場合 |

| 広告の枠数 | 広告費を節約して売りたい場合 |

| 販売戦略 | 優良物件なので大々的に宣伝をしない インターネットを使用しない人向け 物件の需要に合った人に販売するため |

特別な事情 | インターネットに写真を掲載する撮影前 内覧の準備がまだな物件 公開できない訳あり物件 相場より安い物件 |

不動産会社によって仕入れている情報は違ってくるので、複数の会社を訪問しておきます。

インターネットだけで優良物件を探すのではなく、不動産会社に希望の物件を伝えて、色々優良情報の提供をして貰いましょう。

中古の家を選ぶ時のポイント

中古住宅を選ぶ時に確認しておきたいポイントはこちらです。

- 耐震性があるか

- 安全性があるか

- リフォームしやすいか

耐震性がある家を選ぶ

中古住宅を選ぶ時に必ず確認しておきたいのが耐震性です。

新築や築浅の物件だと新耐震基準を満たしていますが、中古住宅だと耐震基準を満たしているかチェックする必要があります。

耐震性をチェックする方法は、築年数で判断することが可能です。

耐震性をチェックする方法

| 新耐震基準 | 旧耐震基準 | |

| 震度5強 | ひび割れ程度 | 倒壊しない |

| 震度6〜7 | 倒壊しない | 規定なし |

新耐震基準は1981年6月1日以降に建築された物件が適用されています。

震度6〜7でも耐えられる基準です。

耐震についての詳しい情報は下記をご覧ください。

参考:建築:住宅・建築物の耐震化について – 国土交通省

さらに、2000年以降に建てられた物件は耐震性が強くなっているので、築年数から大体の耐震性が分かります。

ところが、1981年以降の物件が全部、耐震基準を満たしている訳ではありません。

購入する前に、地盤調査などして貰って確認しておきましょう。

また、自分でも耐震性を目視でチェックできるので、実際に現地に行って外から見てみるのも良いです。

目視でチェックするポイント例はこちらです。

- 外から見てコンクリートの部分に大きなヒビが入っていないか

- 換気をするための床下換気口はあるか

- 住宅に傾きはないか

- 床下の木が腐ってシロアリの被害はないか

他にも室内から確認できるものなどありますが、内覧前なら外観をチェックしておくのが良いでしょう。

安全性が高い家を選ぶ

中古住宅の周辺の治安が良いことや、家の防犯性が高いか確認しておきます。

安全性を確認するポイント例はこちらです。

住宅周辺の安全性

- 人通りが少ない場所ではないか

- 火災が起きた時に避難しやすいか

- 救急車や消防車が寄り付ける場所か

- 外出したことが分かりやすい場所か

- 繁華街が近いか

防犯の安全性

- 隣の家と間隔が空いているか

- 住宅の周りが高い塀や木で囲われていないか

- 玄関や窓の二重ロックなどの防犯対策はされているか

中古住宅の周辺はしっかりと安全な場所か確認する必要があります。

人通りが少ない場所だと泥棒に入られやすかったり、緊急車両が寄り付けるに十分なスペースがないと救助に時間がかかったり、そういった危険を想定してチェックしておきましょう。

リフォームしやすい家を選ぶ

中古住宅を購入するなら、ゆくゆくはリフォームをすることが前提になるでしょう。

リフォームするということは、家の構造を残して改装工事をするので、解体して建て替えることはしません。

そのため、リフォームしやすい中古住宅を選ぶ必要があり、構造が丈夫であることが重要なポイントになります。

構造が頑丈に造られているかチェックするには、2000年以降に建築された新耐震基準を満たしている家であるかどうかです。

また、大手ハウスメーカーで建築された家も構造が頑丈になっているので、選ぶポイントになります。

間取り全体を変えたい場合は、壁で支えている2×4工法の家ではなく、木造軸組工法の柱や梁で造られている家なら簡単にリフォームができます。

構造次第でリフォームしやすい家なのか分かるので、中古住宅を購入する際には構造や耐震性を確認しておくと良いです。

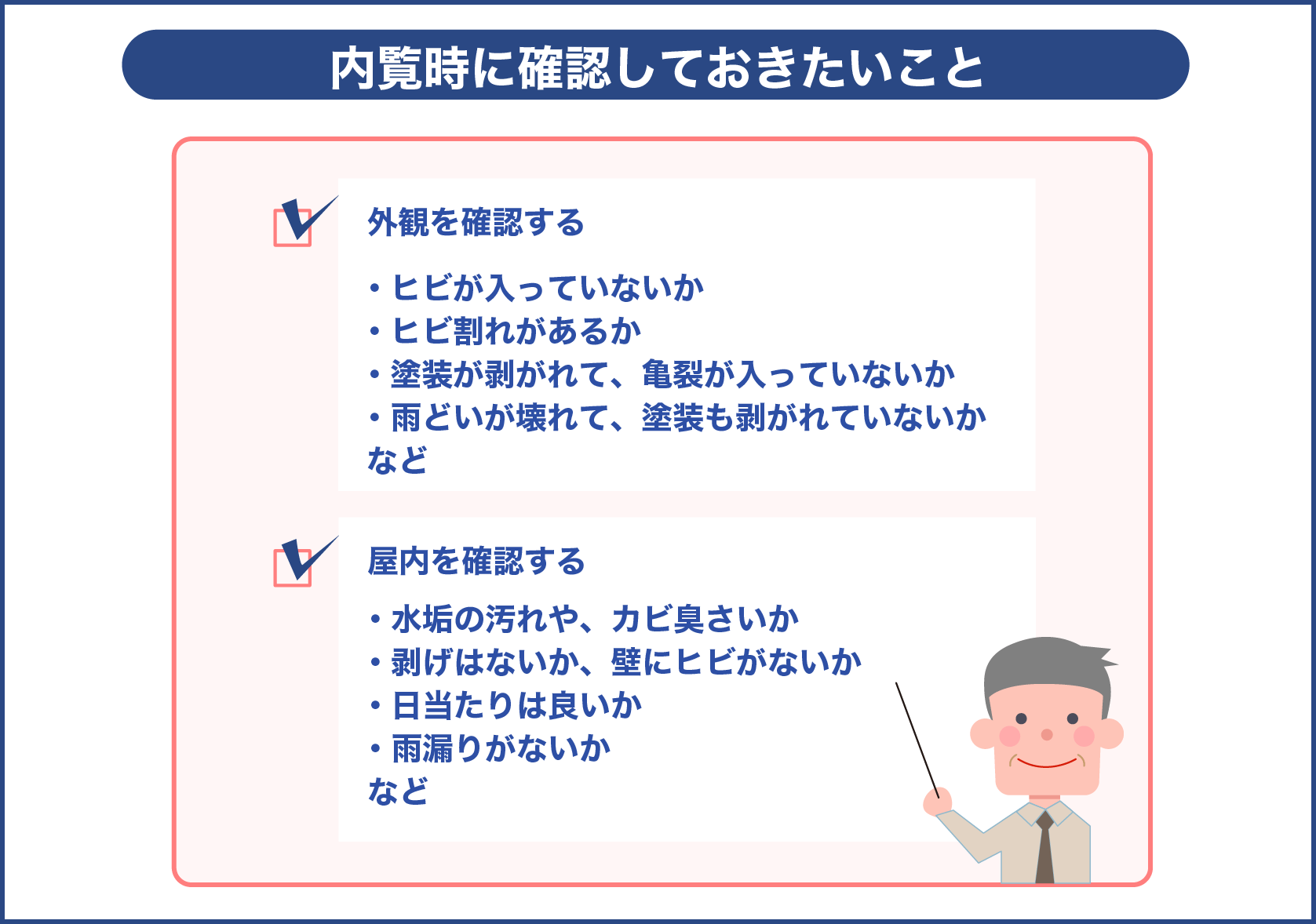

内覧時に確認しておきたいこと

新築の物件だと建売住宅を除いて、販売促進のためのモデルハウスで建物の雰囲気を感じ取れても、完成するまでは実際に確認ができないというもの。

一方、中古住宅は気になる物件を購入前に内覧できます。

家の外観や屋内など、細かく現地に行って確認できるので、内覧は必ず行っておきましょう。

はい!

外観を確認する

外観は内覧を行っていなくても、いつでも見ることはできますが、実際に家の敷地内に入ってからではないと分からない箇所がいくつかあります。

細かくチェックするためにも、双眼鏡を用意しておくことをおすすめします。

外観の確認ポイント例

| 外壁 | ヒビが入っていないか |

| 基礎 | ヒビ割れがあるか |

| 軒裏 | 塗装が剥がれて、亀裂が入っていないか |

| 屋根 | 雨どいが壊れて、塗装も剥がれていないか |

上記の中でも押さえておいた方が良いのが、外壁と基礎のヒビです。

外壁と基礎のヒビは、長さ1m、幅5mm以上あると危険な状態と言えます。

地震が発生した時、そこのヒビ割れから家が傾いてしまう可能性があるので、ヒビが入っている中古住宅は避けた方が良いでしょう。

屋内を確認する

外観のチェックが済んだら、今度は屋内の内覧をします。

屋内は外観に比べると確認するポイントが増えるので、しっかりチェックするようにしてください。

屋内の確認ポイント例

| 玄関のドア | 開閉しやすく、隙間がないか |

| 窓 | 開閉しやすく、隙間がないか |

| 建具 | 開閉しやすく、隙間がないか |

| 水回り | 水垢の汚れや、カビ臭さいか |

| 壁紙 | 剥がれていないか、壁にヒビがないか |

| 間取り | 日当たりは良いか |

| 部屋全体 | 雨漏りがないか、カビ臭いか |

他にも収納は中まで全て確認した方が良いです。

カビ臭かったり、湿気が溜まっていたりする場合は、雨漏りをしている可能性が高いでしょう。

また、玄関や窓の開閉がしにくく、隙間がある場合は、家が傾いている可能性があるので注意してください。

素人で判断できない場合は専門家へ依頼

内覧に行って自分でチェックしても判断が難しい場合は、専門家の住宅診断士(ホームインスペクター)に中古住宅の診断をして貰うのが良いです。

住宅診断のことを「ホームインスペクション」と言い、家の欠陥や劣化の箇所に対してアドバイスをしてくれるものです。

ホームインスペクターも目視で診断しますが、依頼するなら建築の専門家の中でも最も信頼できる一級建築士に行って貰うのが得策です。

売買契約前にホームインスペクションを行っておくと、安心して取引ができるでしょう。

契約前に知っておきたいメリット・デメリット

中古住宅を契約する前に、メリットとデメリットを把握しておくことが大切です。住んでから後悔しないためにも参考にしてください。

中古の家のメリット

中古住宅のメリットをそれぞれ解説していきます。

新築より価格が安い

中古住宅の1番のメリットは新築より価格が安い所です。

木造の築20年の住宅だと価値がなくなってしまい、家によっては土地の価格のみで買うこともできます。

また、リフォームの規模によっては新築と同じくらいにすることも可能です。

予算が決まっていて条件の良い住宅を探すなら、新築より中古住宅で探すことが効率良く見つかるでしょう。

契約前に実物を確認できる

中古住宅の場合は、契約前に実物の住宅を確認できます。

一方、新築だとモデルルームなどでは確認できますが、家が完成するまでは実物を確認することはできません。

中古住宅は、次際の風通しや日当たり、周辺環境などが分かるため、自分が住んだ時の様子を想像しやすいです。

また、中古住宅は売主がまだ住んでいるケースもあります。住んでいる状態で部屋の中を内見できることもあるので、家具などの配置もイメージしやすいです。

加えて、売主から実際の住み心地や、隣人がどのような人柄なのかなど詳しく聞くことができます。

完成しないと確認できない新築より、中古住宅の方が具体的に住み心地を確認できるので、購入してから後悔することが少ないと言えます。

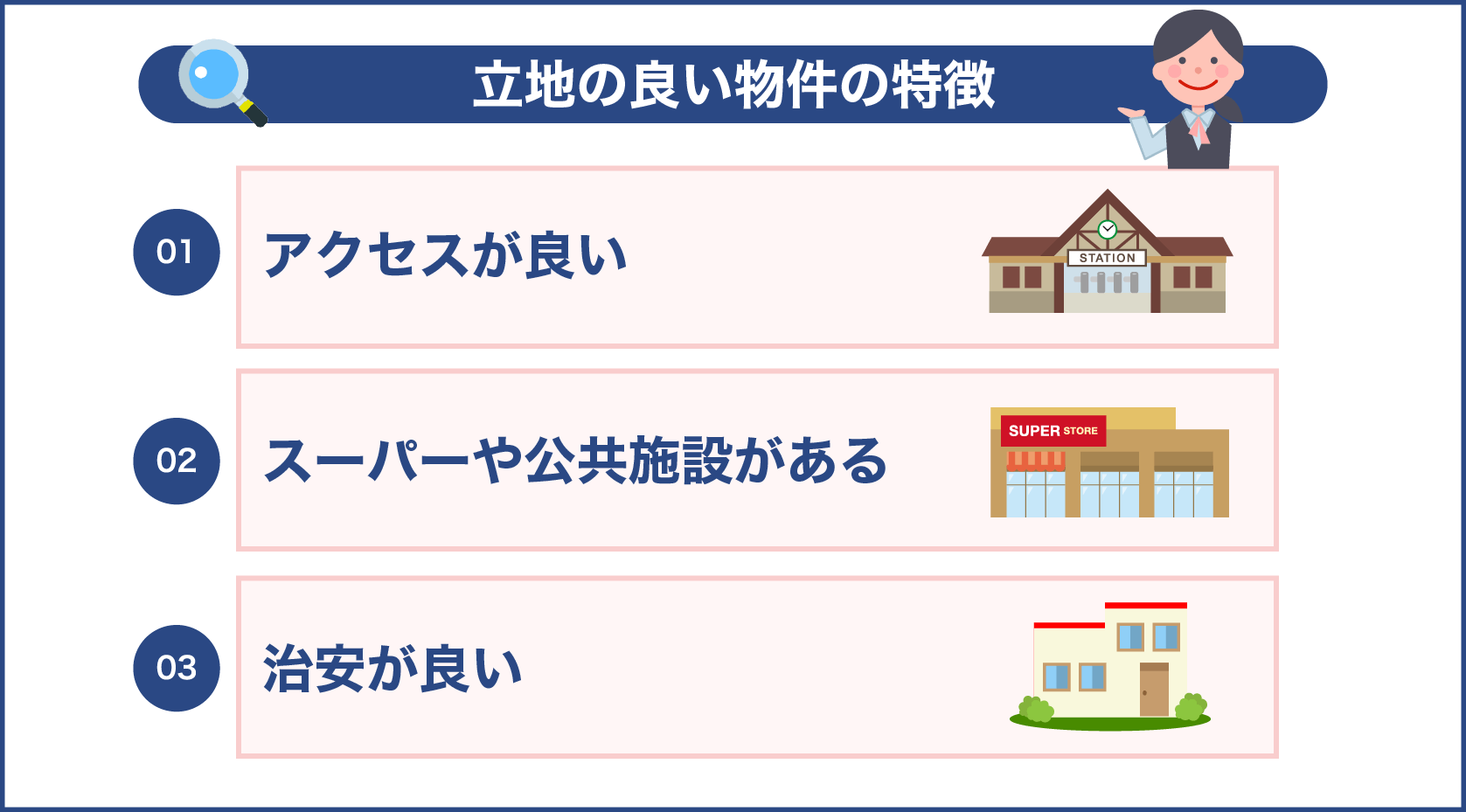

立地など条件が良い物件が多い

住んでみたかった憧れのエリアがあるなら、中古住宅を選ぶと良いでしょう。

新築に比べると、中古住宅は立地が良く部屋も広い物件が多くあります。

立地など条件が良い所は、既に住宅が建築されているので、新築だと駅から遠くなってしまうことがあります。

よって、中古住宅は利便性の良い場所に建てられていることが多いので、憧れのエリアに住める確率が上がるという訳です。

希望のエリアを限定で家を探すなら、新築より中古住宅の方が沢山あるので、直ぐに条件の良い物件が見つかる可能性があるでしょう。

リノベーションなどで好み変えられる

今注目されている中古住宅のメリットの一つ、自分の好みにリフォームやリノベーションができることです。

価値の下がった古家でも、改修工事や最新の設備を取り入れることで、新築同様な家に生まれ変わるというもの。

また、新築のモデルルームを見に行くと、新しい設備や綺麗な空間に感激して住みたいと思ってしまうでしょうが、実際には自分の趣味に合っているのかどうかです。

中古住宅は安く購入できるので、後からでも資金を貯めて自分好みの設備を取り入れてみることも可能です。

個性的な間取りがある

中古住宅は、新築に比べると部屋が広く造られていることが多いです。

また、間取りに関しても新築は4LDKが大半ですが、中古住宅の場合は部屋が5つ以上あったり、個性的な間取りになっていたりすることがあります。

中古の家のデメリット

次にデメリットをそれぞれ解説していきます。

耐震性に対して不安

前述した耐震性についてですが、1981年6月1日の改正で耐震基準が大きく変わりました。

1981年以前の建物は、旧耐震基準になっているので震度6以上の地震が起きた場合、耐えられるか確認されていません。

そのため、旧耐震基準の中古住宅なら改修工事をする必要があります。

固定資産税の軽減措置を受けられない

新築の場合、条件を満たしていれば固定資産税の軽減措置を受けられます。

新築の戸建てだと3年で、マンションだと5年の間、固定資産税が半額というものです。

中古住宅だとこういった軽減措置がないので、デメリットと言えます。

古い住宅ほどコストがかかる

家を購入する時に、家の購入費用以外にも、登録免許税や印紙税、不動産所得税など様々な諸費用がかかります。

購入の際にかかる費用は、新築と中古住宅は一緒の「購入価格の7%〜10%」が目安になっていますが、築年数が古い物件ほど費用が高くなり、築20年以上になってくると登録免許税が高いことが多いです。

地域によっては新築と同じ価格のこともある

中古住宅の場所によっては価格が大きく変わってきます。

同じ条件の物件でも駅近だったり、大型商業施設が近くにあったりすると価格が高くなり、近郊の住宅地は価格が安くなります。

よって、都内の中古一戸建てと、近郊の新築では、ほとんど物件価格が変わらず、中古住宅だから安いという訳ではありません。

引き渡しまでの流れ

中古住宅のメリット・デメリットをしっかり把握してから、契約を進めていきましょう。

どのように契約を進めていけばいいでしょうか?

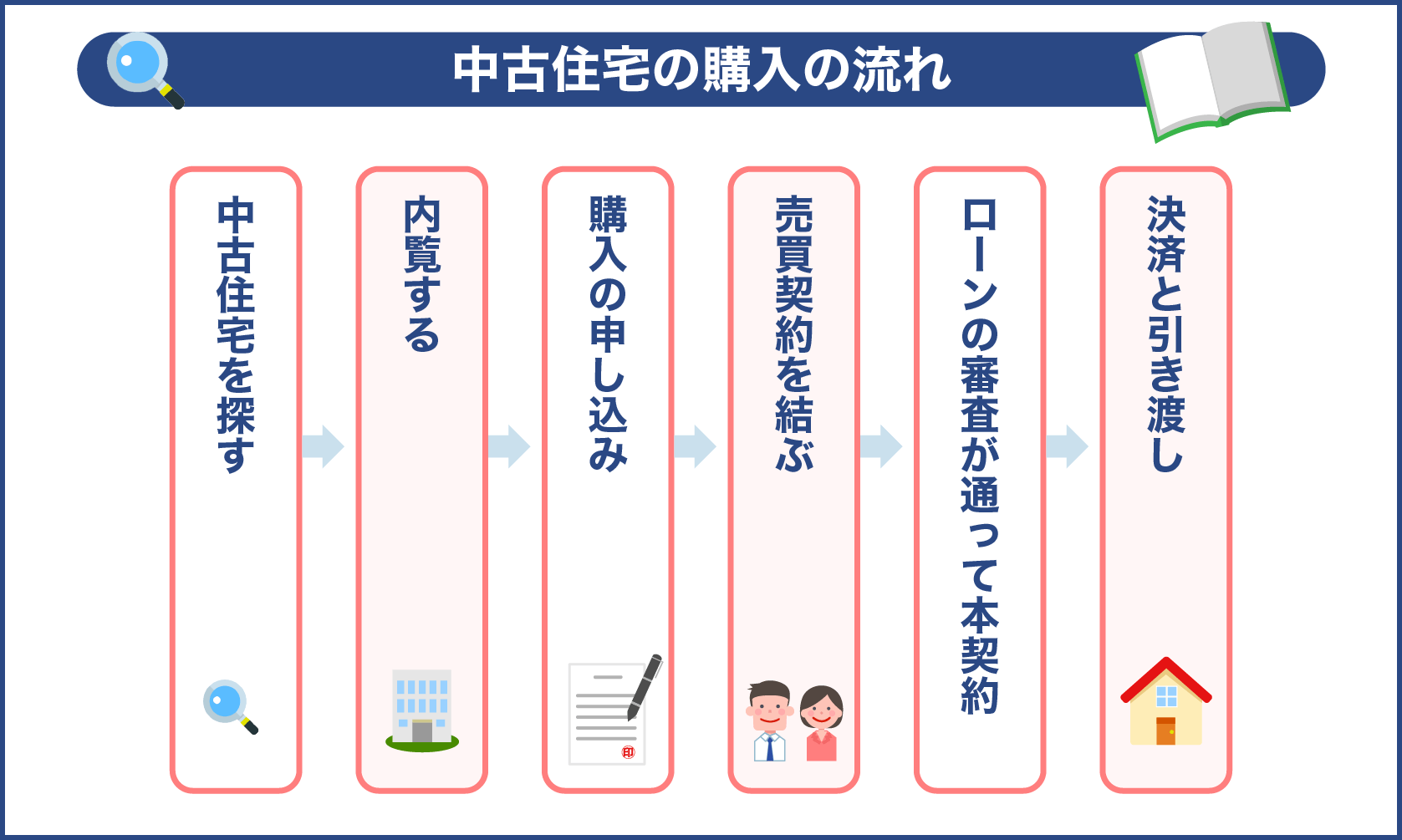

次に中古住宅の購入の流れを大まかに紹介していきます。

- 中古住宅を探す

- 内覧する

- 購入の申し込み

- 売買契約を結ぶ

- ローンの審査が通って本契約

- 決済と引き渡し

それぞれ解説していきます。

中古住宅を探す

中古住宅は新築に比べて、大々的に宣伝されないことが多いです。

前述した中古の優良物件は、インターネットで出回らないこともあるからです。

そのため、希望エリアにある不動産会社へ直接出向いて聞いてみたり、不動産ポータルサイトで探してみたりして、中古住宅を見つけます。

また、リフォームを検討しているなら、中古の紹介から施工までの過程を対応してくれる会社もあります。

内覧する

条件の良い中古住宅が見つけられたら、内覧の申し込みをします。

不動産会社と内覧の日程を決めて、チェックする所はしっかり見ておくようにしましょう。

購入の申し込み

内覧をして購入を決めたら、不動産会社へ申し込みの手続きを行い、不動産会社を通して物件価格や契約の条件などの交渉を売主とします。

売主に購入する意思を伝える「買付証明書」を不動産会社に提出するのが一般的です。

お互い問題がなく合意になると契約へと進んでいき、住宅ローンを利用するなら、この時に事前審査をします。

売買契約を結ぶ

宅地建物取引士が重要事項説明書の説明を行いますが、法律や不動産に関わる専門用語が出てくるので、難しい内容になっています。

しかし、人生の中でも何度もない高額な買い物になるので、しっかりと確認するようにしましょう。

契約内容を確認してお互い納得した上で捺印をし、物件価格の5〜10%程の手付金を売主に支払って売買契約を締結します。

買主の都合で契約解除する場合、手付金は返金されず、場合によって違約金が発生することもあるので気をつけましょう。

ローンの審査が通って本契約

売買契約を結んだ後は、ローンの審査が通ってから本契約成立となります。

決済と引き渡し

売買契約した時の残りを決済し、同時に引き渡しをします。

その日に名義変更されるので、直ぐに新居へ住むことが可能です。

中古の家を契約する前の注意点

売買契約を結んだ後、契約解除は容易にできるものではないです。

そのため、中古住宅に実際に住んでみたら、「思ったより維持費がかかってしまう」「住み心地が悪い」など後悔がないように、契約前に注意点がいくつかあるので紹介します。

予算の中にリフォーム代を入れる

中古住宅はリフォームを前提として購入することが多いので、事前に修繕、改修費用を把握しておくことが大切です。

築年数別にかかる費用も変わってくるので、リフォームの相場を紹介します。

築年数別リフォーム相場

| 築年数 | 中古一戸建て | 中古マンション |

| 5年 | 約7〜10万円 | 約7〜10万円 |

| 10年 | 約10万円 | 約10万円 |

| 15年 | 約155万円 | 約57万円 |

| 20年 | 約270万円 | 約147万円 |

| 25年 | 約385万円(間取り変更は100万円) | 約262万円(間取り変更は70万円) |

引用元:SUUMO 中古マンション/中古一戸建て×リフォームの費用相場と築年数別の目安

suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/ms_chuko/mc_renovation/c0twn036/

戸建ての場合だと屋根や外壁の修繕が必要になってくるので、マンションよりリフォーム費用は高くなりますが、マンションはこの他にも大規模修繕工事の積立費用もかかってくるため、戸建ての方が全体的にかかる費用は割安になります。

築年数が経つほど、リフォーム費用は高くなりますが、前の住人の使用によっては修繕する所が異なるので、一概に上記の費用が必ずかかるものではありません。

中古住宅の契約前に内覧をし、外装と屋内を、ある程度チェックをしておけば、大体の修繕箇所が把握できるので、リフォームにかかる費用を計算できます。

不動産会社を通して、以前にリフォームをしていたか確認するのも良いでしょう。

重要事項説明をチェックする

宅地建物取引士の資格を持つ人から、契約前に必ず説明される「重要事項説明」は、コピーをして貰って事前に内容をしっかり確認すると良いです。

契約の当日だと、重要事項説明は専門用語が多いため、理解しにくい部分が出てくるというもの。

よく分からないまま契約をして、後から聞いていなかったとトラブルにならないように、不明な所はきちんと契約前に確認しておくことが重要です。

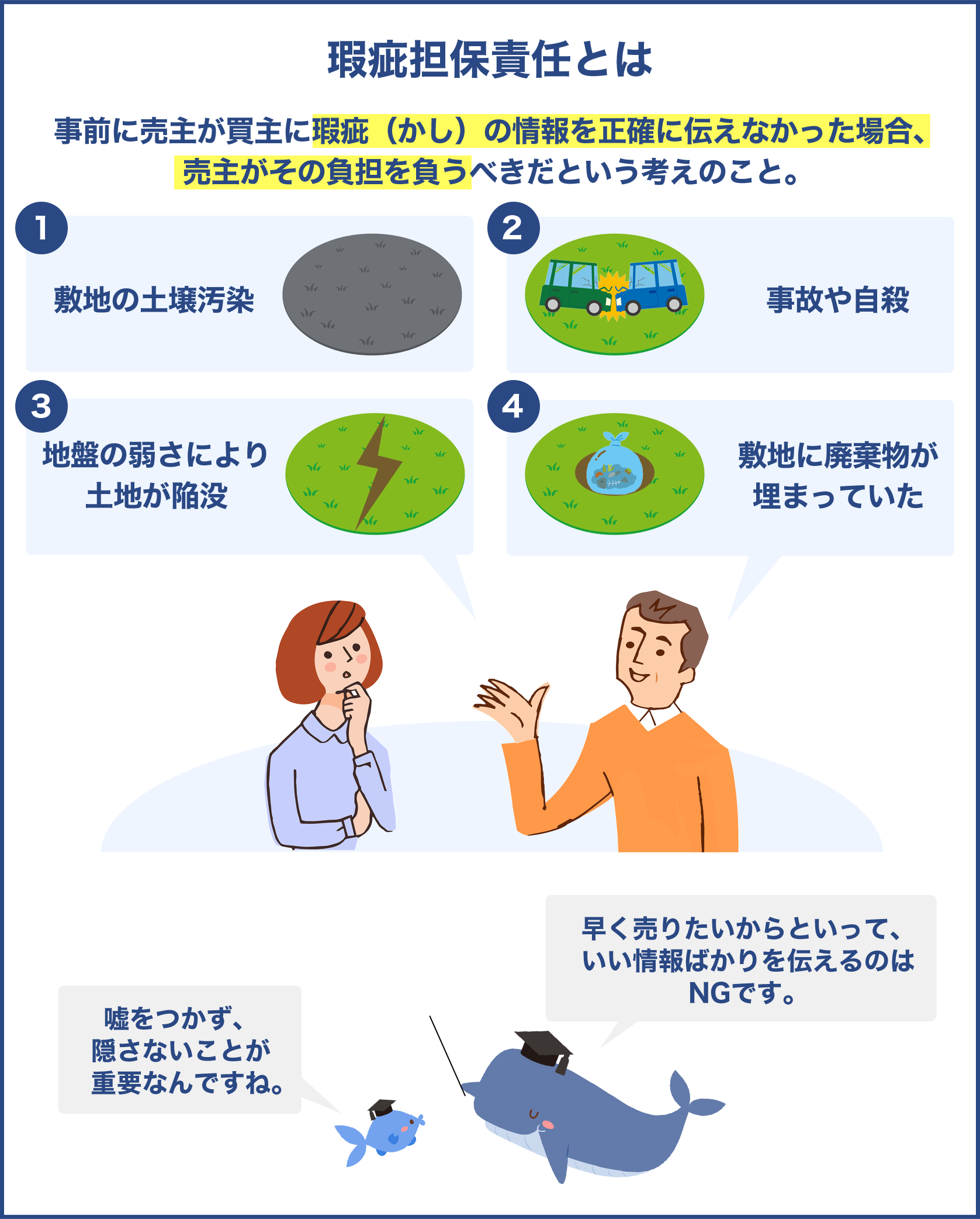

契約不適合責任を確認する

「契約不適合責任」の有無について契約前に確認しておく必要があります。

契約不適合責任とは

2020年4月1日に改正民法されたもので、以前は「瑕疵(かし)担保責任」でした。

瑕疵担保責任より契約不適合責任は、買主から売主に対して、請求権の範囲が広くなっています。

売主は売却する住宅の現状を正直に、契約書に詳しく記載する必要があります。

したがって、購入した中古住宅に実際住んでみて何か破損など見つけた場合は、売主に対して修繕費用を請求できますが、契約不適合責任の特約によっては請求できないものもあるので、予め確認しておきましょう。

契約不適合責任で売主に問うことができるのは以下になります。

- 損害賠償請求:賠償の支払いを求める

- 契約解除:契約を解除

- 追完請求:補修を請求

- 無催告解除:目的を果たせない場合は契約を解除

- 催告解除:追完請求に対応しなかった場合は契約を解除

- 代金減額請求:追完請求ができなかったら代金を減額する

契約不適合責任の対象だとしても、どのように売主に請求して良いか分からない場合は、不動産関連に強い弁護士に依頼すると良いでしょう。

また、契約不適合責任が適用になるような内容は、裁判にまで進んでしまうケースがあります。そのような場合は弁護士のサポートが必須になります。

購入は焦らない

住み始めてから後悔しないためにも、気になった中古住宅は、必ず現地に行って実際に確かめておくべきです。

内覧はもちろん、中古住宅の周辺環境や、利便性など周りも確認しておきましょう。

気になる中古住宅が複数あった場合も、なるべく現地に行って比較して考えることもできます。

不動産会社からの営業で購入を焦らされるケースもありますが、高額な家を買うということに関しては、自分のペースで納得のいく中古住宅を選ぶことが重要です。

ローンが組めない中古物件がある

家を購入する際には、ほとんどの人が住宅ローンを組みますが、物件によっては住宅ローンが組めない場合もあるのです。

ローンが組みづらかったり、限度額が低くなったりする物件とは、以下になります。

- 建築基準法の条件に満たしていない

- 道路の幅が4m未満だと建物を減築することもある

- 建ぺい率と容積率が超えている家

建築基準法の条件に満たしていない

建物を建築する土地は、建築基準法によって「すぐ近くにある幅4m以上の道路に、敷地2m以上接している必要がある」という条件を満たしていないといけません。

満たしていない場合は「再建築不可物件」となってしまいます。

建物を減築されるケース

すぐ近くにある道路の幅が4m未満の場合は、建物の範囲が制限されています。

この制限によって、将来道路を広げるための工事予定がある住宅は、家の一部を減築しなくてはいけない恐れが出てきます。

建ぺい率と容積率が超えている

中古住宅のローンが通らない理由としてよくあるのが、建ぺい率と容積率が超えている家です。

建ぺい率とは

敷地面積(家を建てる土地の面積)に対する建築面積(家を真上から見た時の面積)の割合のことを言います。

- 建築面積÷敷地面積×100=【建ぺい率】

例えば、100㎡の敷地面積に対し、建ぺい率が80%だったら、家を建てられる面積は80㎡になります。

容積率とは

敷地面積に対する延べ床面積の割合を言います。

延べ面積とは

家のそれぞれの階の床面積の合計を出した面積のことです。

- 延べ面積÷敷地面積×100=【容積率】

例えば、100㎡の敷地面積に対し、容積率が50%なら、建てられる延べ面積は50㎡になります。

都市計画法によって用途地球ごとに割合は定められています。

建ぺい率は30%〜80%で、容積率は50%〜1300%の範囲が一般的で、範囲内でない場合は住宅ローンを組めないこともあるので注意してください。

ローンの控除を利用できないケースもある

新築しか住宅ローンの控除を受けられないとされていますが、ある一定の条件を満たすと中古住宅も控除が適用されます。

しかし、ローンの控除を利用できないケースもあるので注意が必要です。

控除の適用にならないのは以下になります。

- 対象外の築年数

- 耐震レベルの基準を満たしていない

鉄筋コンクリート造の中古住宅の場合は築25年以下であること、木造以外の中古住宅の場合は築20年以下ではないと住宅ローンの控除を受けられません。

築年数が古い場合、控除が適用にならないので確認しておきましょう。

また、中古住宅が耐震レベルの基準を満たしていないと、住宅ローンの控除を受けられません。

基準を満たしているかどうかは、「増改築等工事証明書」を発行して貰って証明します。

発行して貰うには「役所指定確認検査機関」又は「役所の耐震推進課」で行ってください。

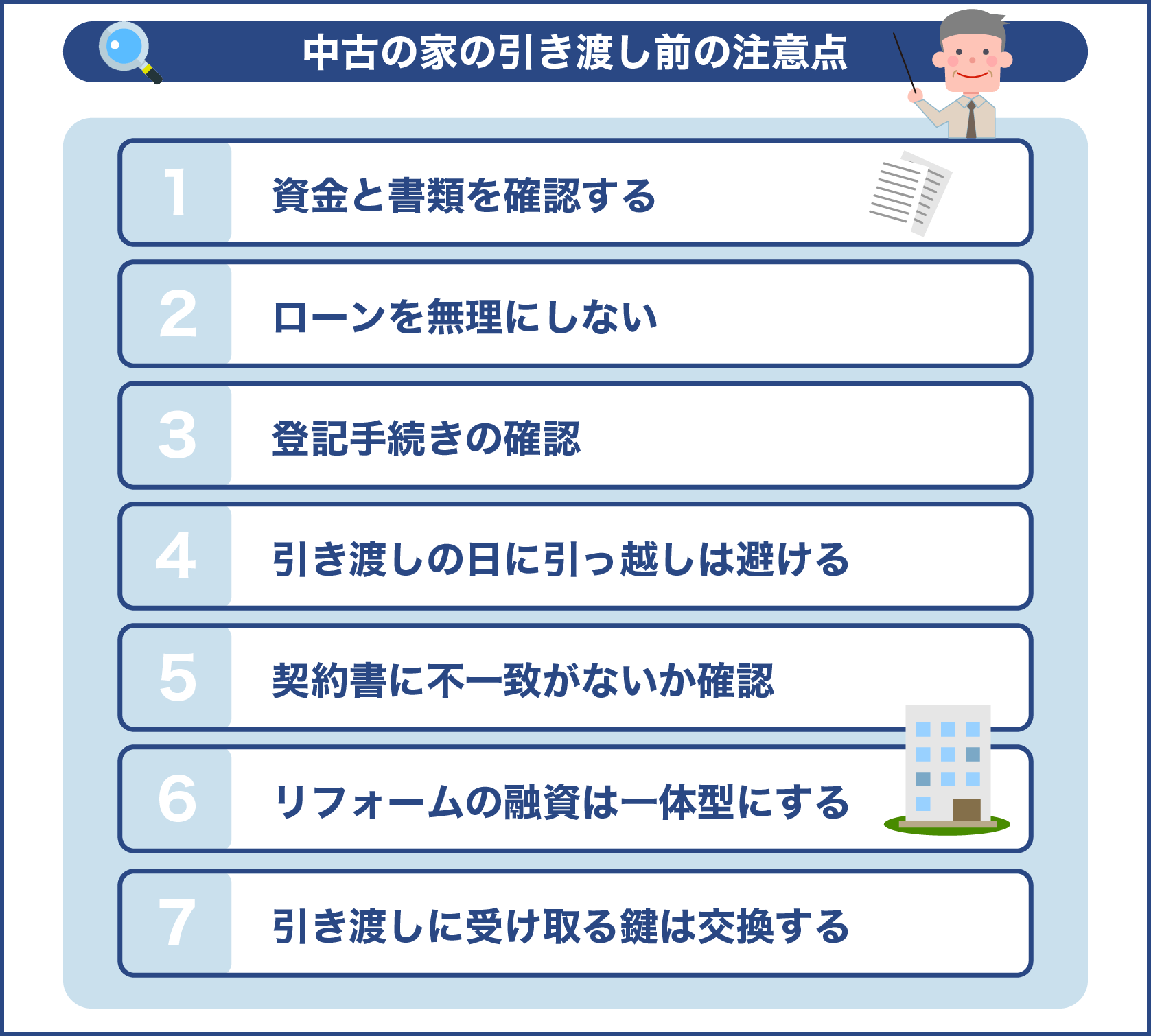

中古の家の引き渡し前の注意点

引き渡しの時に注意しておくべきことはありますか?

中古住宅の契約をして、引き渡しまでには様々な手続きや書類を用意しなくてはいけません。事前に注意点を把握しておきましょう。

資金と書類を確認する

中古住宅の引き渡しを完了させるには、税金の支払いや家の決済、書類等を用意します。

具体的には以下になります。

- 印鑑証明書

- 身分証明書

- 残代金の決済に必要な資金

- 仲介手数料

- 登記費用

- 固定資産税の精算金

- 管理費や公共料金の精算金

ローンを無理にしない

中古住宅を購入する際に、住宅ローンを利用しますが審査が通っていたのにもかかわらず、他の自動車ローンなどが原因で融資を受けられなくなることがあります。

また、既に組んでいるローンの返済が遅れている場合も、住宅ローンが組めなくなる可能性はあるでしょう。

売買契約の時に、万が一住宅ローンの審査が通らなかった場合、契約を白紙に戻す特約を設けることがあります。

しかし、前述したような融資が受けられなかった場合、住宅ローンの特約が無効になり、売主から違約金を求められるケースもあるので、ローンの融資を受けるには支払いの滞納や、他のローン契約には注意をしましょう。

登記手続きの確認

書類に捺印をしたり、決済を済ませたりしても、まだ中古住宅は所有したことにはなっていません。

引き渡しが終わったら司法書士が登記申請を行い、登記簿に権利者として証明されます。

登記の手続きが完了したら、登記事項証明書が送られてくるので、確認しておきましょう。

登記の名義が自分の名前になっていたら、中古住宅は自分の所有となります。

引き渡しの日に引っ越しは避ける

引き渡しの日だとしても書類の不備があった場合は、引き渡しが完了できないこともあります。

また、引き渡しの日に鍵を受け取るので、引き渡しの日に引っ越しの予定を立てると、鍵を受け取るまでに時間がかかってしまった場合、新居に荷物が運べない状態になってしまうでしょう。

売主が住んでいた家なら、引き渡しまで引っ越しを済ませていれば問題ありませんが、売主の状況次第で引き渡しの日が遅れてしまう可能性もあります。

引き渡しがきちんと完了できれば買主の家になるので、いつでも引っ越しはできる状態になります。

したがって、引っ越しの予定を立てるなら引き渡し日ではなく、引き渡しが完了してからにしましょう。

契約書に不一致がないか確認

引き渡しの前に、契約書の内容と中古住宅の状態に不一致がないか、現地で確認できることがあります。

中古住宅の状態の他にも、近隣との境界線や設備など契約書に記載されている内容と合っているか、細かくチェックをしておきましょう。

修繕を依頼した箇所があるなら、しっかり改善されているか判断するのも重要です。

リフォームの融資は一体型にする

中古住宅を購入したら、将来的にリフォームをしようと考える人は多くいます。

とはいえ、資金がないと実現できないのですが、中古住宅を購入した時の住宅ローンに追加してローンを組めば良いという訳にもいかないのです。

住宅ローンは家を購入する際に利用するものなので、リフォームを行うための追加融資が困難と言われています。

リフォームをする時は、新しくリフォームローンを申し込む必要があります。

リフォームローンは無担保でも融資を受けられますが、審査に通るかは状況によるので、銀行に問い合わせてみると良いでしょう。

中古住宅を購入した時から、リフォームを決めているなら「リフォーム一体型住宅ローン」を組むのがおすすめです。

引き渡しに受け取る鍵は交換する

中古住宅を所有したら、なるべく鍵の交換をしておいた方が良いでしょう。

中古住宅だと鍵の構造が古いことが多いので、防犯性が低いと言えます。

また、前の住人が合鍵を持っていることもあるため、念には念をということで交換することをおすすめします。

まとめ

中古住宅で優良物件に出会うためには、ポータルサイトで検索するのも良いですが、1番おすすめなのは、希望するエリアにある不動産会社に直接相談して情報提供して貰うことです。

インターネットの情報は誰でも検索できるので、優良物件が掲載されても直ぐに売れてしまう可能性があります。

そのため、不動産会社でしか扱っていない優良物件の情報を仕入れに行くことが重要です。

また、中古住宅を購入する時は、必ず内覧に行って自分の目で物件を確認しましょう。

購入してから後悔しないためにも、細かくチェックします。

将来リフォームも考えているなら、費用も考えておく必要があるので、最初から住宅ローンと一体型で組んでおくのも良いでしょう。

大変参考になりました!

契約前にもいくつか注意する点もありますが、しっかり確認して分からないことがないようにしてください。

新築より中古住宅の購入は安く条件の良いものが沢山あるので、優良物件に出会えるよう願っています。